Doch jetzt sind wir in New York, in dieser Zusammenballung von Steinen und Menschen. Es ist eine Stadt, die man lieben oder hassen, verdammen oder preisen kann, aber sich ihr nicht entziehen kann. Neu-Amsterdam, wie die ersten Siedler vor über 100 Jahren ihre Stadt nannten, bleibt der Magnet auf diesem Erdball. Nirgends ist die Hoffnung auf einen persönlichen Aufstieg und eine gute wirtschaftliche Existenz größer, doch diejenigen, die nicht zum Zuge kamen und scheiterten, werden diese Stadt verdammen. New York besteht nicht nur aus den prächtigen breiten Avenuen, über die man im unendlichen Menschenstrom so gerne an herrlich großen Geschäften, auch an kleineren, in denen grünbeschürzte Männer Schuhe separieren und dem Kunden die letzten Neuigkeiten der Straße erzählen, vorbei lustwandelt. New York besteht nicht nur aus dem Broadway und dem Times Square, wo vor dem Restaurant Jack Dempseys, dem früheren großen Boxchampion, die Angestellten dieses Restaurants, die mehr Freizeit haben wollen, die Aufmerksamkeit durch Schilder auf sich und ihren schon wochenlang anhaltender Streik lenken.

Die internationale Stadt besteht also nicht nur aus diesem Viertel, das dem Besucher vielleicht die beste Unterhaltung der Welt bietet, wenn er abends in der Überfülle des gleißenden bunten Lichtes und der laufenden Reklame irgendeinem der zahlreichen Theater, der Metropolitan-Oper (die alte steht nicht mehr lange, New York baut eine neue), der Carnegie-Hall, dem Winter-Garden oder dem Quarter Latin zustrebt. Nicht weit von der Wallstreet, wo die Börsenmenschen mit Wertpapieren handeln, wohnen die Gescheiterten, die Hoffnungslosen, und New York ist auch Harlem, Bronx und Bowery, wo die Armut regiert und berittene Polizisten die Straßen beaufsichtigen, beritten deshalb, um bei unkontrollierten Menschenansammlungen das Knäuel auseinandertreiben zu können. Aber oft halten sich Roß und Reiter in den Abendstunden auch am Broadway auf, wenn die Menschen aus den Kinos, aus den Theatern, aus den Unterhaltungsstätten kommen und irgendeiner der zahlreichen Bars, Cocktail-Loungen oder Restaurants zuströmen. Man mag daraus ersehen, daß drohende Menschenmassen in Harlem, in Bronx oder Bowery nicht zu der Tages- oder Abendordnung gehören, und am Broadway ist es immer friedlich, freundlich und höflich – für die Polizisten ist diese Gegend nur interessanter. Das ist der alleinige Grund. Bevor ich jedoch an einem frühen Montagmorgen in New York – von Buffalo – (leicht zu erkennen, in der Bahnhofshalle steht ein großer Büffel aus Bronce) – kommend, eintraf, hatte ich die Niagara-Fälle besucht.

Von Holland aus war ich zum Flugplatz nach Grand Rapids gefahren und hatte auf der Strecke Zerstörungen gesehen, die ein Tornado vor einem Jahr hinterließ. Auch jetzt war es wieder ein stürmischer kalter Tag, aber die „Viscount“ kämpfte tapfer gegen den Wind, landete jedoch in Detroit mit einiger Verspätung, so daß ich im Eilschritt zu dem „Gate“ laufen mußte, wo das nächste Flugzeug nach Buffalo gerade die Tür geschlossen hatte und zum Start ansetzte. Bisher waren meine Reisen immer reibungslos verlaufen. Sollte es nun?? Aber nein, im freundlichen Amerika klappte doch alles. Der Kontrolleur der Flugscheine öffnete das Tor zur Piste, die Tür des Flugzeuges senkte sich, und wenig später erhob sich die DC 6 mit Kurs auf Buffalo, der vorletzten Station in den Staaten. Es war Nacht geworden, als ich mit meinem Gepäck das Hotel „Buffalo“, in dem ein Zimmer reserviert worden war, betreten wollte, jedoch den sonst vor jedem Hotel stehenden goldbetreßten Portier vermißte, der überlicherweise den Wagenschlag öffnete und das Gepäck abnahm. Doch auch hier gab es keine Mühe – die Türen öffneten sich, wie von Geisterhand bewegt, von selbst, sobald der Gast in die Nähe kam. Aus lauter Vergnügen bin ich zweimal mehr als es nötig war, durch diese sich selbst öffnenden Glastüren gegangen.

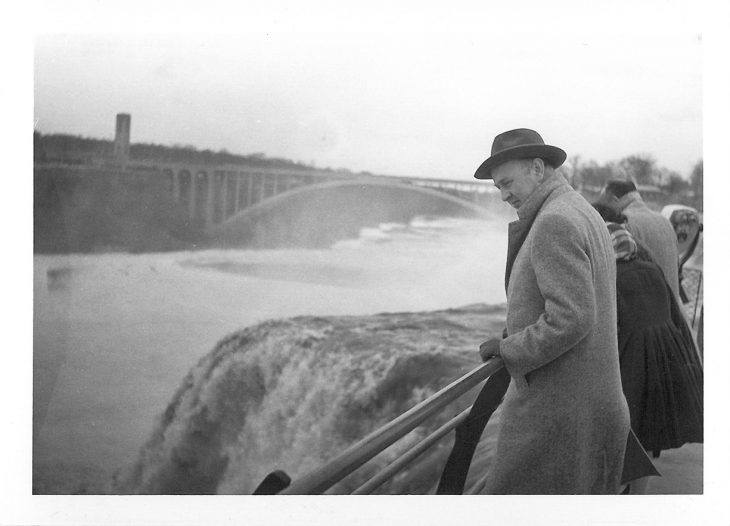

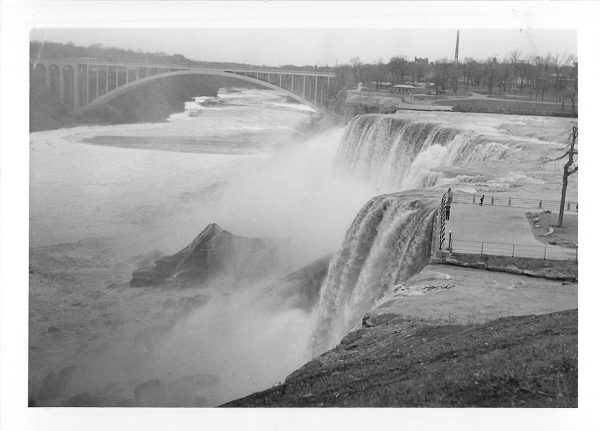

Der nächste Tag war ein Sonntag, und pünktlich zur verabredeten Zeit stellte sich eine junge hübsche Zeichenlehrerin ein, um mich mit ihrem Wagen zu den Niagara-Fällen zu bringen, die ich mir, obwohl ich kein Tourist im üblichen Sinne war, doch unbedingt ansehen wollte. Welche Vorstellungen verbinden sich nicht bei jedem, der an die Niagara-Fälle denkt, mit der Jugendzeit? Oder spielten Sie früher nicht Quartett? Lasen Sie nicht mit Schaudern, als eine weibliche Person – war es nicht eine Lehrerin? – und andere tollkühne Menschen sich in einer Tonne mit den fallenden Wassermassen niederreißen ließen? Gab es nicht auch eine Seiltänzergruppe, die dieses wunderbare grandiose Naturschauspiel zu einem Spiel mit dem Tode machte? Nichts mehr von alledem – die beiden Fälle sind vom Nervenkitzel befreit. Geblieben ist dem Betrachter das Schauspiel, das nur die Natur in Szene setzte, allerdings in eine großartige Szenerie, die nicht nur das Ziel von Romantikern, sondern auch von vielen Hochzeitsreisenden, will man sie nicht zu ersten Kategorie zählen, besucht wird. Von kanadischer Seite, so wird mir glaubhaft berichtet, sei der Anblick noch schöner, noch großartiger, und besonders abends, wenn die stürzenden Wasser donnernd in die Tiefe fallen und angestrahlt werden. Drüben, also in Kanada, sind auch viele schöne Parks angelegt, während in der Nähe der Fälle auf amerikanischer Seite die Stadt Niagara – ein indianischer Name – neben Touristenunterkünften eine große chemische Industrie beherbergt, die gerade keine angenehmen Düfte verbreitet. „Wir machen das Geld – und drüben hat man die Parks?“, sagt meine Begleiterin, die mich auf der Rückfahrt an anderen großen Industrieanlagen vorbeifährt und voller Stolz auf ihre Stadt feststellt, daß sie der zweitgrößte Eisenbahnknotenpunkt Nordamerikas ist, Industrie- und Universitätsstadt zugleich. Warum sie mich zu den Niagara-Fällen und durch die Stadt gefahren habe, möchte ich noch gern wissen. Da sie nur sonntags Zeit hätte, wäre dies das Wenigste, was sie tun könne, um den Kontakt zwischen den Völkern zu pflegen, und das gegenseitige Kennenlernen von Menschen und Ländern sei doch nun mal das dringendste Gebot der Stunde. Wir sprechen über Europa und über die Vereinigten Staaten von Europa. Warum das noch nicht möglich sei? Die verschiedenen Sprachen, Reminiszenzen, und vor allem sei das Mißtrauen der europäischen Völker untereinander zu groß, antwortete ich, die Kriegsnarben seien noch nicht verheilt, doch die Notwendigkeit werde gesehen, die Idee der europäischen Einigung finde immer mehr Anhänger, aber es sei noch ein weiter, weiter Weg. Europa sei nicht Amerika.

Amerika ist auch nicht Europa, wenn auch die Amerikaner das Produkt europäischer Pioniere sind. Aber das ist das Entscheidende, diese Auswanderer haben die ganze lange zweitausendjährige Tradition des „alten Landes“ auf der Überfahrt über Bord geworfen und sind mit dem Willen in den neuen Kontinent gegangen, hier ein neues, ein besseres Leben zu beginnen. Grundlage des Zusammenlebens der Menschen aller Nationen aber war und ist heute noch das Vertrauen. – Freiheit und Vertrauen sind die Pfeiler, auf denen die Menschen in Nordamerika ihre Staaten aufbauten. Freiheit und Vertrauen sind die Grundlagen ihrer Demokratie. Die Türen und Fenster sind dem Besucher weit aufgetan. Ein Versteckenspielen gibt es nicht. Das Volk regiert das Volk, das Volk kontrolliert die Regierung. Kein Beamter verschließt sich vor der Presse, und fast wöchentlich steht Eisenhower der Presse Rede und Antwort.

Vertrauen ist aber auch die Grundlage des amerikanischen Wirtschaftsprinzips. Man lebt allgemein auf Kredit – und solange man arbeitet, hat man Kredit. Der Amerikaner ist hinter dem Gelde her, aber er gibt es auch wieder aus. Er kauft, kauft alles, was er zu seinem Leben braucht – und immer wieder findet man den Satz in der Werbung: „Kauf heute, bezahl morgen!“ Vertrauen hat aber jeder Zeitungshändler an der Straße, der seinen Stoß Zeitungen liegen läßt, eine Geldkassette an einem Ständer befestigt und einen Spaziergang macht. Der Vorübergehende nimmt sich die Zeitung, aber es ist selbstverständlich, daß er die 5 Cents in die Kassette wirft. Keiner würde es wagen, das zu vergessen.

Vertrauen aber setzt Achtung voraus – und darum neben vielem anderen auch die gute Verkehrsdisziplin, die Freundlichkeit und die Höflichkeit. Nur nichts Böses dem anderen Menschen antun. In New York ist es selbstverständlich, daß man sich, will man einen Stadtomnibus besteigen, in die Reihe stellt. Keiner drängt sich vor, keiner schiebt den anderen. Und wenn ich nur dies von meiner 21.000-Kilometer-Reise nach Deutschland wieder mitgebracht hätte; eben diese Erkenntnis, daß die Vereinigten Staaten durch die Freiheit des Menschen, durch die Achtung des Nebenmenschen und durch gegenseitiges Vertrauen groß geworden sind, dann wär’s genug gewesen.